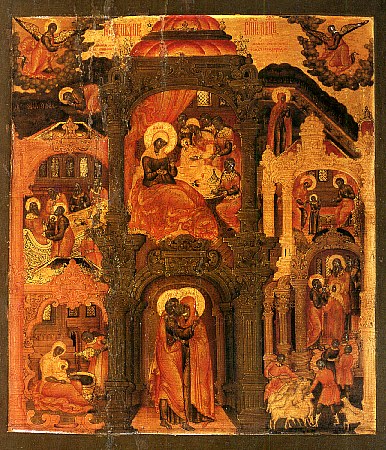

Слово в день Покрова Пресвятой Богородицы

Бог судил нам с вами, возлюбленные, жить в страшные времена. Состояние мира в данный момент подобно тому, которое созерцал Иоанн Богослов, когда появилась Божия Матерь, облеченная в солнце. И сейчас мы переживаем мировое потрясение, ибо весь мир участвует в войне и, как никогда, тяжко страдает, обливаясь кровью. Поэтому и сейчас особенный покров Пречистой Божией Матери простерт над нами. И может ли Она оставить нас без Своего материнского заступления, когда мы находимся в скорбях и бедствиях? Ведь Она есть наша истинная мать.

Замечательно, что св. Андрей Христа ради юродивый видел Божию Матерь, осеняющую людей Своим омофором, всю в слезах. Так Она на нас молится и умоляет Своего Божественного Сына о даровании нам помощи и утешения. Несомненно, как никогда. Она теперь с нами Своим покровом и заступлением.

Да, мы недостойны этого покрова по своим грехам. За грехи свои и страдаем сейчас. Но будем с покаянием молиться Божией Матери, ибо Ей весьма любезно наше покаяние и ради него Она изливает на кающихся всю Свою любовь. Ради покаянной молитвы к Ней Марии Египетской Божия Матерь помогла ей оставить свою нечистую жизнь, и прп. Мария достигла еще на земле изумительной благодатной славы, а ныне, как солнце, сияет в небесном Царстве Христовом. Ради такой покаянной молитвы к Божией Матери блаженного Феофила, Она умолила Сына Своего простить Феофилу самый ужасный грех — грех его отречения от Христа, и даровала ему прежнюю благодать.

Будем, возлюбленные, делать в своей жизни только то, что угодно Божией Матери. А Ей угодно, чтобы мы имели вместе с покаянием истинную веру, чуждую всяких ересей. Ей угодно, чтобы мы имели веру, любовию к Богу и ближним поспешествуемую. Она ищет от нас веры с непреклонной уверенностью, что Господь никогда не оставит нас в скорбях одинокими, но всегда готов даровать нам Свою дивную помощь.

Источник

или Кизеветтеры, Гессены и т.п. "представители русской народности" перед лицом Европы, Финляндии, Польши и других наших окраин? Это старый язык наших "Мертвых душ" и "Горя от ума", это язык Маниловых и Загорецких. Они говорят языком Манилова, когда говорят "вообще", и они говорят языком Загорецкого, когда говорят по определенному адресу. Слащавое маниловское красноречие о всяческом человеческом счастье и человеческом преуспеянии - общий очерк их программы, которой они думают усладить Европу и Америку и о которой мы думаем, что это есть программа Манилова касательно постройки моста счастья, по одну сторону которого сидел бы Чичиков с проектируемой супругой, а по другую сторону сидел бы Манилов с наличной супругой, и обе четы вели бы беседы о будущем счастье человечества. Дальше этой маниловщины никак не могут шагнуть наши "Речи" и "Слова", не догадываясь, что тут не заключено и зерна политической мысли, что это речь не граждан, а обывателей, которых "представительствовали" когда-то Загорецкий и Манилов. Эту "общую" программу поддерживают всевозможные "сообщения" о недостаточных студентах и страдающих курсистках, смысл которых не идет дальше того блюда, на которое по церквам собирают что-нибудь для всевозможных "убогих", "слепых" и "вдовиц". Мы не отрицаем доброты всего этого, но не понимаем, почему это политика. Разве тут выходит та поистине убогая политика, что вот "Русские Ведом." страдают о курсистках, а правительство или "бюрократия" их обижает? Но так как обыкновенно речь идет о еде и питье "недостаточных", то, без скобок, злостные намеки газеток сводятся к тому, почему не сплошь все курсистки и студенты посажены на стипендию. Что эти стипендии отнюдь не падают в виде манны с неба, а в общем кругообороте идут из "народного бюджета", об этом газетки умалчивают.

или Кизеветтеры, Гессены и т.п. "представители русской народности" перед лицом Европы, Финляндии, Польши и других наших окраин? Это старый язык наших "Мертвых душ" и "Горя от ума", это язык Маниловых и Загорецких. Они говорят языком Манилова, когда говорят "вообще", и они говорят языком Загорецкого, когда говорят по определенному адресу. Слащавое маниловское красноречие о всяческом человеческом счастье и человеческом преуспеянии - общий очерк их программы, которой они думают усладить Европу и Америку и о которой мы думаем, что это есть программа Манилова касательно постройки моста счастья, по одну сторону которого сидел бы Чичиков с проектируемой супругой, а по другую сторону сидел бы Манилов с наличной супругой, и обе четы вели бы беседы о будущем счастье человечества. Дальше этой маниловщины никак не могут шагнуть наши "Речи" и "Слова", не догадываясь, что тут не заключено и зерна политической мысли, что это речь не граждан, а обывателей, которых "представительствовали" когда-то Загорецкий и Манилов. Эту "общую" программу поддерживают всевозможные "сообщения" о недостаточных студентах и страдающих курсистках, смысл которых не идет дальше того блюда, на которое по церквам собирают что-нибудь для всевозможных "убогих", "слепых" и "вдовиц". Мы не отрицаем доброты всего этого, но не понимаем, почему это политика. Разве тут выходит та поистине убогая политика, что вот "Русские Ведом." страдают о курсистках, а правительство или "бюрократия" их обижает? Но так как обыкновенно речь идет о еде и питье "недостаточных", то, без скобок, злостные намеки газеток сводятся к тому, почему не сплошь все курсистки и студенты посажены на стипендию. Что эти стипендии отнюдь не падают в виде манны с неба, а в общем кругообороте идут из "народного бюджета", об этом газетки умалчивают.

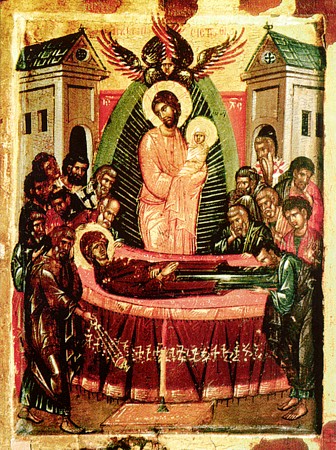

ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: молите Бога о нас; к одной Богоматери она употребляет слова: спаси нас. Божия Матерь есть величайшая заступница и помощница всех труждающихся о благоугождении Богу, всех, посвятивших земную жизнь на служение Богу. Явившись некоторому святому иноку, Она исцелила его от тяжкого недуга и назвала его принадлежащим ее роду. Она - скорое утешение скорбящих и плачущих. Она - предстательница кающихся; Она - благонадежное пристанище для грешников, желающих обратиться к Богу; Она - теплейшая ходатайница за них пред Богом. Предстоя Божией Матери, в глубоком благоговении к Ее величию, в священном недоумении и удивлении, в восторге веры и любви, чада Православной Церкви приносят Приснодеве всерадостное славословие. Прими, Владычице, эти младенческие гласы, это младенческое лепетание, усиливающееся по причине теплоты сердечной определить Твое величие, и не могущее определить его по немощи разума, по немощи слова, по необъятности Твоего величия. Радуйся, селение Бога-Слова! радуйся, святая святых! Радуйся, престол Вседержителя! радуйся, вместилище невместимого Бога! радуйся, колесница восседающего и шествующего на Херувимах! радуйся, храм поклоняемого и песнословимого Серафимами! радуйся, высота, неприступная для человеческих помыслов! радуйся, глубина, недосягаемая для ангельских умов! радуйся, неверных сумнительное слышание! радуйся, верных известная, достоверная похвала! радуйся, являющая мудрецов немудрыми, у хитрословесных отъемлющая и хитрость и слово! радуйся, посрамившая любопытных, бесстыдных, безумных, всезлобных изыскателей! радуйся, исполнившая духовными познаниями рыбарские мрежи веры! - Пресвятая Богородице! слава Тебе. Пресвятая Богородице, спасай нас! Аминь.

ходатайствовать пред Богом о человечестве. Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: молите Бога о нас; к одной Богоматери она употребляет слова: спаси нас. Божия Матерь есть величайшая заступница и помощница всех труждающихся о благоугождении Богу, всех, посвятивших земную жизнь на служение Богу. Явившись некоторому святому иноку, Она исцелила его от тяжкого недуга и назвала его принадлежащим ее роду. Она - скорое утешение скорбящих и плачущих. Она - предстательница кающихся; Она - благонадежное пристанище для грешников, желающих обратиться к Богу; Она - теплейшая ходатайница за них пред Богом. Предстоя Божией Матери, в глубоком благоговении к Ее величию, в священном недоумении и удивлении, в восторге веры и любви, чада Православной Церкви приносят Приснодеве всерадостное славословие. Прими, Владычице, эти младенческие гласы, это младенческое лепетание, усиливающееся по причине теплоты сердечной определить Твое величие, и не могущее определить его по немощи разума, по немощи слова, по необъятности Твоего величия. Радуйся, селение Бога-Слова! радуйся, святая святых! Радуйся, престол Вседержителя! радуйся, вместилище невместимого Бога! радуйся, колесница восседающего и шествующего на Херувимах! радуйся, храм поклоняемого и песнословимого Серафимами! радуйся, высота, неприступная для человеческих помыслов! радуйся, глубина, недосягаемая для ангельских умов! радуйся, неверных сумнительное слышание! радуйся, верных известная, достоверная похвала! радуйся, являющая мудрецов немудрыми, у хитрословесных отъемлющая и хитрость и слово! радуйся, посрамившая любопытных, бесстыдных, безумных, всезлобных изыскателей! радуйся, исполнившая духовными познаниями рыбарские мрежи веры! - Пресвятая Богородице! слава Тебе. Пресвятая Богородице, спасай нас! Аминь.

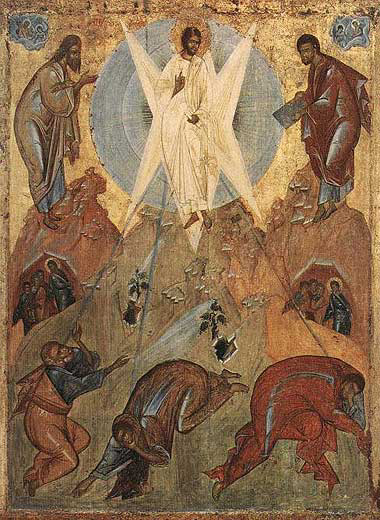

Бог. Но, братие, Своим преображением не показал ли Господь и апостолам, и всем нам еще и то, что истинное счастие — блаженство наше не на земле, а на небе и что все мы призваны к наследию не земного, а Небесного Царства? Конечно, так! Ибо на это отчасти указывают и Моисей и Илия, явившиеся во славе, а с другой стороны, и св. апостол Павел, который говорит, что уничтоженное тело наше Господь преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Наше житие на небесех есть, учит он, отонудуже и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа, Иже преобразит тело смирения нашего, яко быти ему сообразну телу славы Его (Флп. 3, 20-21). А если так, то и оставим пристрастие к земле, привязанность к тленным благам; будем помнить, что Царство Божие не от мира сего (Ин. 18, 36) и что мы должны горняя мудрствовать, а не земная (Кол. 3, 2). А помня о сем, будем и молить Господа, чтобы Он Сам всесильною Своею благодатию помог нам в этом и обратил все наше желание к небесному, и возвысил всю нашу душу к горнему; чтобы истребил в нас всякую плотскую страсть и умертвил всякую нашу привязанность к земле. Да, братие, подлинно, что нам в этой земле? Она чужая нам сторона. Небо наше родное отечество. О, там так светло, так отрадно, там такие чудные красоты, там такое восхитительное пение! Туда, поэтому, и стремиться будем. Аминь.

Бог. Но, братие, Своим преображением не показал ли Господь и апостолам, и всем нам еще и то, что истинное счастие — блаженство наше не на земле, а на небе и что все мы призваны к наследию не земного, а Небесного Царства? Конечно, так! Ибо на это отчасти указывают и Моисей и Илия, явившиеся во славе, а с другой стороны, и св. апостол Павел, который говорит, что уничтоженное тело наше Господь преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Наше житие на небесех есть, учит он, отонудуже и Спасителя ждем Господа нашего Иисуса Христа, Иже преобразит тело смирения нашего, яко быти ему сообразну телу славы Его (Флп. 3, 20-21). А если так, то и оставим пристрастие к земле, привязанность к тленным благам; будем помнить, что Царство Божие не от мира сего (Ин. 18, 36) и что мы должны горняя мудрствовать, а не земная (Кол. 3, 2). А помня о сем, будем и молить Господа, чтобы Он Сам всесильною Своею благодатию помог нам в этом и обратил все наше желание к небесному, и возвысил всю нашу душу к горнему; чтобы истребил в нас всякую плотскую страсть и умертвил всякую нашу привязанность к земле. Да, братие, подлинно, что нам в этой земле? Она чужая нам сторона. Небо наше родное отечество. О, там так светло, так отрадно, там такие чудные красоты, там такое восхитительное пение! Туда, поэтому, и стремиться будем. Аминь.