Серый, пасмурный да ненастный Сологуб. Осенний — круглый год. И это еще мягко сказано.

Смерть царствует в прозе Сологуба. На пороге стоит. Желанный выход из нашего нелепого, дикого мира — смерть.

Правда, вокруг-то — оборотни, зеленые лица, желтые клыки. Злобные взгляды, язвительные речи. Маленькие оловянные глазки и кривые в большинстве своем ноги. Свирепые сатанинские хари. Шустрые недотыкомки.

Вот так мирок! Прочь из него и скорее — мочи нет крест нести.

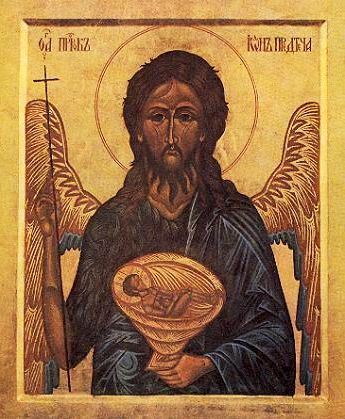

И трезвая рождается мысль. О, Господи, да ведь живем в аду — не иначе! Куда ни глянь, — сокрытые демоны. И долгий-долгий век страдают наши грешные души, дожидаясь переселения в лучший мир.

Да, содрогнешься, пожалуй, читая Федора Сологуба...

Но вдруг проскользнет в его зловещей, мрачной и вроде бы натуральной реальности некая декоративность. Точно — что-то театральное. Даже будто бы подмостки, кулисы, грим... Сейчас закроется занавес, и сердце успокоится.

Похоже, что все это игра. Театр ужаса?

Нет, не то чтобы отважный Сологуб задался игривой целью насмерть испугать читателя, — ему и самому страшно до дрожи. Как ребенку, слушающему на ночь жуткую сказку про ведьм, упырей и покойников. Страшно, а хочется еще! Еще страшней — до обмирания сердца.

Создавая новую чудовищную реальность, адский мир, Сологуб, похоже, одолевает врожденный страх перед жизнью.

В его творчестве — гипербола зла. Сологуб добивается кристаллического выпадения зла в осадок. И смелее глядит окрест — упорхнул сладкий сновидческий ужас, душе легче, страх пережит.

Осталось лишь чучело страха. Мумифицировался ужас.

«Хоть бы еще походить по этой земле», — молвил, говорят, писатель перед смертью.

Значит, и ад нам мил! Больно с ним расставаться.

Но каково же тогда в раю?!

Странно и кажется необъяснимым, но на рубеже веков в России, независимо от социального устройства, наступает роковое смутное время. Войны. Казни. Революции. Бунты.

И ободряются в такую пору мистические воззрения, оккультные науки. Все пытаются заглянуть за некую ирреальную черту.

Страшно жить в смутное время. И хочется страх преодолеть.

Почитайте Федора Сологуба. В его страшных «сказках», как водится, и ложь, и намек, и урок.

А бытие его в этом мире пришлось на очень смутное время — с 1863 по 1927 годы...

Из предисловия А. ДОРОФЕЕВА