Для современных "декабристов" характерно

то, что они сами не знают что хотят. Вот декабристы почти

двухсотлетней давности прекрасно знали, что хотели: власти.

Причём власти не кому-то (партии или лидеру) а самим себе.

Поскольку подавляющее большинство из них было назкородно и

претендовать на престол не могло, они хотели сменить строй,

сделать выборы и сделать так, чтобы большинство

проголосовало за них, родных. А поскольку абсолютное

большинство в России XIX века, это - крестьянство, то эту

массу крестьянства декабристы хотели "освободить",

что бы благодарные крестьяне именно за них и проголосовали.

Своих личных крестьян декабристы не освобождали. Они хотели

освободить чужих крестьян вообще, а свои пусть бы так же на

них работали (всё равно у декабристов до бунта своих

крестьян было мало и их голоса на выборах большого значения

не имели бы).

В общем, декабристы XIX века прекрасно

знали, чего хотели. А вот чего хотят современные

"декабристы"?

Академика Сахарова прошел очередной митинг, участники

которого требовали честных выборов. На акцию собралось

несколько десятков тысяч человек - в несколько раз больше,

чем по всей остальной России. Однако этот митинг имеет все

шансы оказаться последним в смысле единства его участников.

Для этого сами организаторы приложили массу усилий.

В

самой акции, по данным ГУ МВД по Москве, приняли участие 29

тысяч человек на пике акции. Организаторы заявляют о 120

тысячах участников. В РИА Новости перед митингом посчитали,

что площадь большее 55 тысяч человек вместить не может.

По большому счету, спор вокруг численности участников акции

это единственное, что занимает даже ее организаторов.

Журналист Олег Кашин накануне митинга в своем блоге написал,

что важна именно численность, а идеологическая составляющая

митинга особой роли не играет. Дескать, хотите освистать

Шендеровича, освистывайте.

К Кашину, в общем-то,

прислушались. Освистывали выступавших часто и со вкусом.

Досталось и вышеупомянутому Виктор Шендеровичу, и

телеведущему Владимиру Познеру (не ему лично впрочем -

транслировалось видеообращение), и младосолидаристу Илье

Яшину, и Григорию Явлинскому. Больше и дольше всех

освистывали Бориса Немцова и Ксению Собчак. Мария Гайдар,

присутствовавшая на митинге, заявила, что свист во время

выступления Немцова - это знак его поддержки. А Ксения

Собчак сказала, что ее произошедшее не смущает.

Ближе к

концу митинга дело вообще едва не закончилось серьезным

столкновением. Националисты, стоявшие отдельной группой,

начали активно выражать недовольство тем, что их

представителям не дают слова. Перед этим, правда, выступил

Владлен Кралин (он же Владимир Тор), который сообщил

собравшимся, что первые масштабные акции собрали как раз

националисты, напомнив о произошедшем на Манежной площади 11

декабря 2010 года. Там, правда, буйствовали в основном

футбольные фанаты - но о об этом Тор предпочел не

вспоминать.

Зато лозунг "Россия для русских!"

не понравился ведущему митинга - Владимир Рыжкову, который в

пику националистам призвал скандировать "Россия для

всех!" и дал слово одному из лидеров "антифа"

Алексею Гаскарову. Не самое разумное решение — ведь

после этого, собственно, националисты и попытались устроить

бузу, своевременно пресеченную полицейскими.

Вообще, в

ходе митинга было много сделано не для объединения, а для

разъединения его участников. Про националистов уже было

сказано выше. Но проблемы возникли и коммунистов, которых

некоторые участники митинга еще на входе опознавали по

красным флагами и встречали вопросами "А вы чего сюда

пришли?"

К слову сказать, организаторы

беззастенчиво воспользовались "креативом" Эдуарда

Лимонова - лозунгом "Путин, уходи!" Сам Лимонов на

митинг не явился, обидевшись на всех и вся. Оргкомитет,

впрочем, особо по этому поводу и не переживал.

Еще один

нюанс - отсутствие на московском митинге некоторых из тех,

кто так активно призывал принять в нем участие. Олег Тиньков

уехал в США, Татьяна Лазарева и Михаил Шац отправились вести

корпоратив в одну из екатеринбургских компаний. Леонид

Парфенов ограничился видеобращением к участникам митинга.

Однако их отсутствие - это не главная проблема. Политологи

отмечают, что дальше организаторы подобных акций столкнутся

с большими трудностями.

"У каждого участника

условной Болотной площади - будет называть ее так по месту

первой акции - есть свое представление о том, как настроена

Болотная площадь", - отметил политолог Константин

Симонов.

"И все это напоминает известную притчу о

слепцах, которые ощупывали слона и говорили, как он

выглядит. То есть я думаю, что либералы-западники уверены,

что это 50 тысяч сторонников западной демократии.

Националисты уверены что это 50 тысяч сторонников

ультраправого курса. Там совершенно разные знамена - и

националисты, и сторонники чуть ли не самодержавия и за Русь

Великую, и за коммунизм, и за либеральную демократию",

- отметил он.

"То есть это очень разношерстная

публика. Пока они сплочены общим недовольством, но рано или

поздно перед Болотной площадью станет вопрос — кроме

того, что она не хочет, надо понять, чего она хочет помимо

выборов. И вот когда придется определиться с политическим

курсом, тут, безусловно, среди участников этих акций

наступит некое отрезвление и появятся серьезные

проблемы", - сказал Константин Симонов.

Справа: Вид на проспект Сахарова. Фото РИА Новости,

Справа: Вид на проспект Сахарова. Фото РИА Новости,

Алексей Филиппов

И эта кучка муравьёв хочет прогнуть под

себя всю Россию.

__________________________________________

В Спб на

митинг вышли полторы тысячи недовольных - один большой

кинотеатр. На пять миллионов населения - один кинотеатр

недовольных современной властью. По-моему, это просто

местные хулиганы, которые будут орать просто "против

всех".

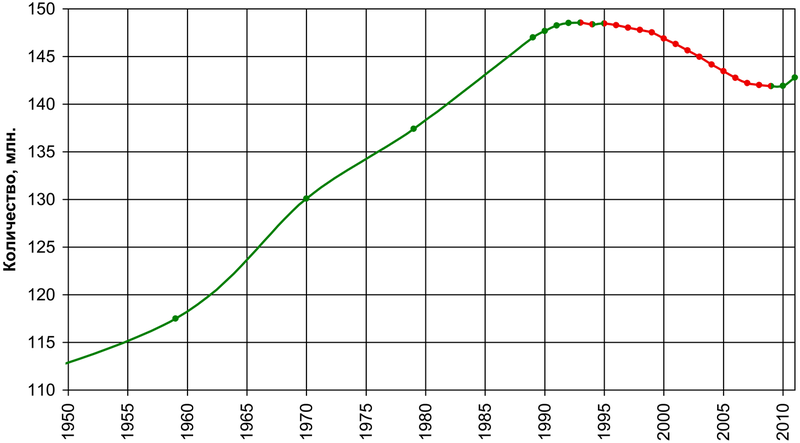

А на остальные почти полторасто миллионов

населения России - 150 тысяч недовольных? Это 150 тысяч

хулиганов, которые в отличие от декабристов сами не знают

что хотят.

Как Булгаковский Шариков: "Да не согласен

я!"

.

.

Выставляется с

Выставляется с

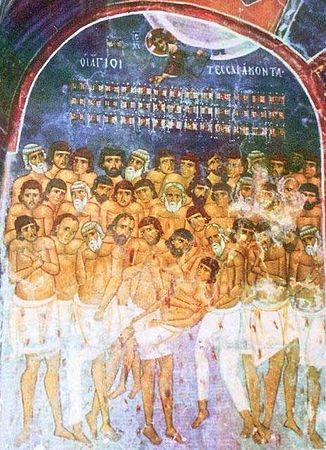

продолжались. Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции). Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались.

продолжались. Около 320 года в городе Севастии, в Армении, стояло римское войско. В войске находилось 40 воинов-христиан родом из Каппадокии (ныне на территории Турции). Военачальник Агрикола принуждал их принести жертву идолам, но воины отказались. Доколе будем упиваться и предаваться житейским пожеланиям? И ныне благовременно сказать: к кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? (Иер. 6, 10). Так все сделались глухи к учению о добродетели и потому исполнились множества пороков! Если бы можно было обнажить души, то как между воинами после поражения видны то мертвые, то раненые, такое мы увидели бы зрелище и в Церкви. Посему увещеваю и прошу, подадим друг другу руки и восстанем; ибо и я из числа раненых и требующих врача. Не отчаивайтесь; раны наши хотя тяжки, но не неисцельны. Врач наш таков, что мы только бы чувствовали раны, а Он, хотя бы они были крайне опасны, откроет нам много путей ко спасению. Если ты оставишь гнев на ближнего, то и тебе будут прощены грехи твои: ибо если вы будете прощать людям согрешения их, говорит Господь, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6, 14). Если ты подашь милостыню, то и твои грехи будут прощены: искупи грехи твои, говорит пророк, милосердием к бедным (Дан. 4, 24). Если будешь усердно молиться, получишь прощение; это доказывает вдова, неотступною просьбою преклонившая на милость жестокого судию (Л к. 18, 5). Если станешь осуждать себя за грехи свои, получишь утешение: говори ты о грехах твоих, чтобы оправдаться (Ис. 43, 26). Если станешь скорбеть о них, и это будет для тебя полезным врачевством: Я видел, говорит Господь, пути его и исцелю его (Ис. 57, 17). Если будешь великодушно переносить постигшее тебя бедствие, от всего избавишься; ибо и богачу Авраам сказал: получил Лазарь злое; ныне же он здесь утешается (Лк. 16, 25). Если окажешь милость вдовице, очистятся грехи твои: защищайте, говорит пророк, сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур,— как волну убелю (Ис. 1, 17—18). Бог не оставит на тебе и следа от ран твоих.

Доколе будем упиваться и предаваться житейским пожеланиям? И ныне благовременно сказать: к кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? (Иер. 6, 10). Так все сделались глухи к учению о добродетели и потому исполнились множества пороков! Если бы можно было обнажить души, то как между воинами после поражения видны то мертвые, то раненые, такое мы увидели бы зрелище и в Церкви. Посему увещеваю и прошу, подадим друг другу руки и восстанем; ибо и я из числа раненых и требующих врача. Не отчаивайтесь; раны наши хотя тяжки, но не неисцельны. Врач наш таков, что мы только бы чувствовали раны, а Он, хотя бы они были крайне опасны, откроет нам много путей ко спасению. Если ты оставишь гнев на ближнего, то и тебе будут прощены грехи твои: ибо если вы будете прощать людям согрешения их, говорит Господь, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф. 6, 14). Если ты подашь милостыню, то и твои грехи будут прощены: искупи грехи твои, говорит пророк, милосердием к бедным (Дан. 4, 24). Если будешь усердно молиться, получишь прощение; это доказывает вдова, неотступною просьбою преклонившая на милость жестокого судию (Л к. 18, 5). Если станешь осуждать себя за грехи свои, получишь утешение: говори ты о грехах твоих, чтобы оправдаться (Ис. 43, 26). Если станешь скорбеть о них, и это будет для тебя полезным врачевством: Я видел, говорит Господь, пути его и исцелю его (Ис. 57, 17). Если будешь великодушно переносить постигшее тебя бедствие, от всего избавишься; ибо и богачу Авраам сказал: получил Лазарь злое; ныне же он здесь утешается (Лк. 16, 25). Если окажешь милость вдовице, очистятся грехи твои: защищайте, говорит пророк, сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур,— как волну убелю (Ис. 1, 17—18). Бог не оставит на тебе и следа от ран твоих. одно из начал термодинамики; заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, утвердил основания современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. Действительный член Академии наук и художеств (адъюнкт физического класса с 1742, профессор химии с 1745).

одно из начал термодинамики; заложил основы науки о стекле. Астроном, приборостроитель, географ, металлург, геолог, поэт, утвердил основания современного русского литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного просвещения, науки и экономики. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера. Действительный член Академии наук и художеств (адъюнкт физического класса с 1742, профессор химии с 1745).