Чем только не занимался Мандельштам! В частности, изучал Дарвина и конкретно - его литературный стиль.

«Во все критические эпохи естественные науки были ареной особо ожесточенной борьбы за мировоззрение. Только внимательно изучив историю воззрений на природу, мы поймем закономерность в смене литературных стилей естествознания...» - пишет Мандельштам в своей статье "К проблеме научного стиля Дарвина".

С полным текстом статьи можно ознакомиться в библиотеке сайта "Литература и Жизнь".

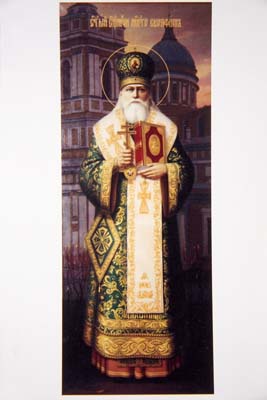

Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду.

Священномученик Серафим (в миру Леонид Михайлович Чичагов) родился в семье военного и принадлежал к именитому дворянскому роду.  После окончания Императорского Пажеского корпуса участвовал в Балканской войне 1876-77 годов. По возвращении с фронта в Петербург знакомится с праведным Иоанном Кронштадтским и становится его духовным чадом. В 1879 году сочетается благочестивым христианским браком с Н. Н. Дохтуровой. В 1891 году выходит в отставку с воинской службы и в 1893 г. по благословению Иоанна Кронштадтского принимает священнический сан. Служит в разных храмах Москвы. В 1895 году умирает его жена. В это время он начинает работать над «Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает монашеский постриг с именем Серафим. Вскоре он назначается настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиевско-го монастыря. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В это же время он составляет акафист преподобному. В 1905 году он — епископ Сухумский. С 1906 по 1912 годы был архиепископом Орловским, Кишиневским и Тверским. Участвовал в Поместном соборе 1917-18 годов, где возглав-лял отдел «Монастыри и монашество».

После окончания Императорского Пажеского корпуса участвовал в Балканской войне 1876-77 годов. По возвращении с фронта в Петербург знакомится с праведным Иоанном Кронштадтским и становится его духовным чадом. В 1879 году сочетается благочестивым христианским браком с Н. Н. Дохтуровой. В 1891 году выходит в отставку с воинской службы и в 1893 г. по благословению Иоанна Кронштадтского принимает священнический сан. Служит в разных храмах Москвы. В 1895 году умирает его жена. В это время он начинает работать над «Летописью Серафимо-Дивеевского монастыря» и в 1898 году принимает монашеский постриг с именем Серафим. Вскоре он назначается настоятелем Суздальского Спасо-Евфимиевско-го монастыря. В 1903 году по составленному им представлению и при активном содействии императора Николая II был прославлен преподобный Серафим Саровский. В это же время он составляет акафист преподобному. В 1905 году он — епископ Сухумский. С 1906 по 1912 годы был архиепископом Орловским, Кишиневским и Тверским. Участвовал в Поместном соборе 1917-18 годов, где возглав-лял отдел «Монастыри и монашество».

тюремную больницу вместе с А.И. Шингаревым, где они были зверски убиты в ночь с 6 на 7 января 1918 г. ворвавшимися в больницу матросами и солдатами.

тюремную больницу вместе с А.И. Шингаревым, где они были зверски убиты в ночь с 6 на 7 января 1918 г. ворвавшимися в больницу матросами и солдатами.