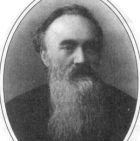

Николай Николаевич Страхов (1828 - 1896). Российский философ, публицист, член-корреспондент Петербургской АН, автор множества критических статей. На нашем сайте "Литература и Жизнь" публикуется очередная статья Н.Н. Страхова "Западная словесность в отношении к русской"

Небольшая заметка интересна своим мемуарным характером. Страхов пишет: "Живо помним мы еще последнее десятилетие прошлого царствования, помним тот склад, те приемы и формы, которые имела тогда наша умственная жизнь здесь, в Петербурге, где всего быстрее отражаются всякие явления нашего развития. Тогда все, кто имел притязание на образованность, сидели за иностранными книжками. Не только студенты, литераторы, ученые или готовящиеся к ученой карьере, но и чиновники, помещики, всякого рода люди, жаждавшие просвещения и считавшие себя способными к нему, старались почерпать свои понятия и взгляды из иностранных книжек. Если у кого было свое собрание книг, небольшая библиотека, то наверное она вся состояла из французов и немцев, а русская книга была в ней исключением, редкостию. Главная книжная торговля была иностранная. Толкучий рынок - место, на котором всего яснее отражается, какие книги в наибольшем употреблении, какое наследство осталось после умирающих, отъезжающих, разоряющихся, - толкучий рынок был завален иностранными книгами; лавочки, торговавшие одними русскими книгами, были исключением. Но самая существенная книжная торговля, та, которою питался сок образованных людей, будущая надежда литературы и передового  движения, была тайная торговля, происходившая с помощью так называемых букинистов. С мешками книг букинисты ходили по домам и доставляли за очень умеренные цены все запрещенные сочинения: Луи Блана, Леру Жорж-Занда, Фейербаха и пр. и пр. Таким образом, самые крайние учения Запада составляли главный предмет тогдашней умственной жадности. Новая книжка, представлявшая новый шаг тогдашнего европейского прогресса, тотчас была прочитываема избраннейшими, наиболее передовыми людьми. Под покровом тайны эти учения имели особую привлекательность, особый жгучий вкус, и были быстро усвояемы. В 1844 году материализм, социализм, нигилизм - были уже в полном ходу, составляли для человека, приехавшего из провинции, самую поразительную и яркую черту умственной жизни Петербурга..."

движения, была тайная торговля, происходившая с помощью так называемых букинистов. С мешками книг букинисты ходили по домам и доставляли за очень умеренные цены все запрещенные сочинения: Луи Блана, Леру Жорж-Занда, Фейербаха и пр. и пр. Таким образом, самые крайние учения Запада составляли главный предмет тогдашней умственной жадности. Новая книжка, представлявшая новый шаг тогдашнего европейского прогресса, тотчас была прочитываема избраннейшими, наиболее передовыми людьми. Под покровом тайны эти учения имели особую привлекательность, особый жгучий вкус, и были быстро усвояемы. В 1844 году материализм, социализм, нигилизм - были уже в полном ходу, составляли для человека, приехавшего из провинции, самую поразительную и яркую черту умственной жизни Петербурга..."

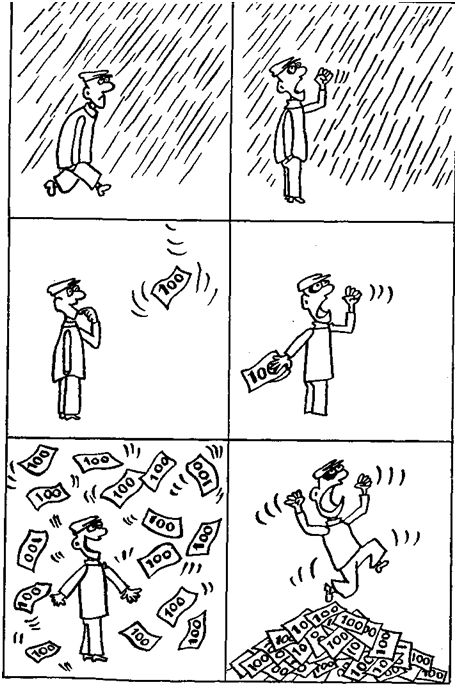

производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел взаперти, хотя и Достоевский Ф.М.мог выходить, как и все. Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета; вечная угрюмая злость их (потому что они злы, злы, злы)? Кто виноват, что они несчастны и не умеют жить, имея впереди по шестидесяти лет жизни? Зачем Зарницын допустил себя умереть с голоду, имея у себя шестьдесят лет впереди? И каждый-то показывает свое рубище, свои рабочие руки, злится и кричит: "Мы работаем как волы, мы трудимся, мы голодны как собаки и бедны! Другие не работают и не трудятся, а они богаты!" (Вечный припев!). Рядом с ними бегает и суетится с утра до ночи какой-нибудь несчастный сморчок "из благородных", Иван Фомич Суриков, -- в нашем доме, над нами живет, -- вечно с продранными локтями, с обсыпавшимися пуговицами, у разных людей на посылках, по чьим-нибудь поручениям, да еще с утра до ночи. Разговоритесь с ним: "Беден, нищ и убог, умерла жена, лекарства купить было не на что, а зимой заморозили ребенка; старшая дочь на содержанье пошла..." -- вечно хнычет, вечно плачется! О, никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам, ни теперь, ни прежде, -- я с гордостью это говорю! Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда, что у него нет горы золотых империалов и наполеондоров, такой горы, такой точно высокой горы, как на масленице под балаганами! Коли он живет, стало быть, всё в его власти! Кто виноват, что он этого не понимает?.."

производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел взаперти, хотя и Достоевский Ф.М.мог выходить, как и все. Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженного народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета; вечная угрюмая злость их (потому что они злы, злы, злы)? Кто виноват, что они несчастны и не умеют жить, имея впереди по шестидесяти лет жизни? Зачем Зарницын допустил себя умереть с голоду, имея у себя шестьдесят лет впереди? И каждый-то показывает свое рубище, свои рабочие руки, злится и кричит: "Мы работаем как волы, мы трудимся, мы голодны как собаки и бедны! Другие не работают и не трудятся, а они богаты!" (Вечный припев!). Рядом с ними бегает и суетится с утра до ночи какой-нибудь несчастный сморчок "из благородных", Иван Фомич Суриков, -- в нашем доме, над нами живет, -- вечно с продранными локтями, с обсыпавшимися пуговицами, у разных людей на посылках, по чьим-нибудь поручениям, да еще с утра до ночи. Разговоритесь с ним: "Беден, нищ и убог, умерла жена, лекарства купить было не на что, а зимой заморозили ребенка; старшая дочь на содержанье пошла..." -- вечно хнычет, вечно плачется! О, никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам, ни теперь, ни прежде, -- я с гордостью это говорю! Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда, что у него нет горы золотых империалов и наполеондоров, такой горы, такой точно высокой горы, как на масленице под балаганами! Коли он живет, стало быть, всё в его власти! Кто виноват, что он этого не понимает?.."