Был женат, но детей не имел; согласно его «Краткому житию» в официальном издании Московского Патриархата, супруги «приняли на себя подвиг девства». Его супруга — Елизавета — дочь протоиерея кронштадтского Андреевского собора Константина Несвицкого. Первое официально составленное (по благословению священноначалия Русской Зарубежной Церкви) «Житие» (1964) говорило, что «брак о. Иоанна <…> был только фиктивный, нужный ему для прикрытия его самоотверженных пастырских подвигов».

Супруги воспитывали, как своих детей, двух дочерей сестры Елизаветы Константиновны, Анны — Елизавету и Руфину. Последняя впоследствии вышла замуж за мичмана Николая Николаевича Шемякина, получив от о. Иоанна в приданое 6.000 рублей золотом. Руфина Шемякина записала проповеди последних лет жизни о. Иоанна и в 1909 году издала 2 книги о своих дяде и тёте.

В конце жизни Елизавета Константиновна (супруга о. Иоанна) перенесла тяжелую операцию, после которой лишилась ног. Скончалась 22 мая 1909 года, отпевал её епископ Гдовский Кирилл (Смирнов), похоронена в ограде Андреевского собора.

Хотел принять монашество и поступить в миссионеры, чтобы проповедывать христианство народам Сибири и Америки. Но увидев, что жители столицы «знают Христа не больше, чем дикари какой-нибудь Патагонии», он решил остаться здесь. После рукоположения был направлен в Кронштадт — место административной высылки ассоциальных личностей и многочисленных нищих и чернорабочих. В Кронштадте о. Иоанн «стал посещать лачуги, землянки и бедные квартиры. Он утешал брошенных матерей, нянчил их детей, пока мать стирала; помогал деньгами; вразумлял и увещевал пьяниц; раздавал все свое жалованье бедным, а когда не оставалось денег, отдавал свою рясу, сапоги и сам босой возвращался домой в церковный дом». Это привело даже к тому, что одно время его жалование выдавалось не ему, а его жене.

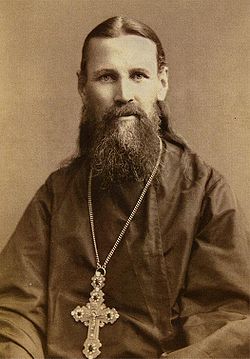

10 декабря 1855 года в кафедральном соборе Петра и Павла в Санкт-Петербурге епископом Ревельским Христофором (Эмаусским), викарием Санкт-Петербургской митрополии, был посвящен во диакона, а через день, 12 декабря, хиротонисан во иерея к Андреевскому собору Кронштадта, в котором и прослужил 53 года, до самой кончины.

С 1857 года — законоучитель Кронштадтского городского училища; с 1862 года преподавал Закон Божий в местной классической гимназии — в течение последующих 25 лет.

С 1875 года — протоиерей; c 1894 года — настоятель Андреевского собора; c 1899 года — митрофорный протоиерей.

С самого начала своего служения занимался частной благотворительностью, с 1880-х расширил её: основал «Дом трудолюбия» (работный дом с мастерскими), школу для бедных, женскую богадельню, детский приют. Богослужения в приходах Петербурга, совершаемые им по приглашению купечества, временами вызывали трения с местным духовенством, а также недовольство петербургского митрополита Исидора (Никольского).

Вопреки принятой тогда в Российской Церкви практике, ввёл общую исповедь (в таинстве покаяния), призывал к частому приобщению Святых Таин (в России того времени распространено было обыкновение приобщаться дважды или даже единожды в год, великим постом).

Состоял почётным членом в Свято-Князь-Владимирском братстве.

Далее речь пойдёт о книге «Начало и конец нашего земного мира. Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса». Это достаточно объемное сочинение до революции издавалось в столице анонимно четыре раза. Современными издателями оно приписано святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Ряд исследователей с этим не согласен. на основании того, что о. Иоанн в одной из дневниковых записей признается: когда он прочел случайно попавшуюся книгу «Начало и конец нашего земного мира», то она ему понравилась. И даже посетовал, что не сам написал такую.

По версии этих исследователей создателем указанного выше труда был иеромонах Оптиной пустыни Пантелеимон, достаточно известный духовный писатель и не менее именитый переводчик (перевел 3-й том творений Симеона Нового Богослова, его гимны). Свой опыт раскрытия Апокалипсиса он издал и открыто, с указанием полного своего монашеского имени, как единственный автор. Книга выпущена в Одессе издателем Е.И. Фесенко в 1903 году.

раскрыл теперь свою совесть, то нашел бы внутри себя великое спокойствие; ни гнев не волнует, ни похоть не воспламеняется, ни зависть не иссушает, ни гордость не надмевает, ни тщеславие не снедает, но все эти звери укрощены, так как слушание Божественных Писаний, как бы некоторое Божественное оглашение, проникает чрез слух в душу каждого и усыпляет эти безумные страсти. Как же не жалеть о тех, которые, имея возможность приобретать такое любомудрие, не часто обращаются и приходят к общей матери всех — Церкви? Какое мог бы ты указать мне занятие необходимее этого? Какое собрание полезнее? И что препятствует приходить сюда? Ты, конечно, скажешь мне, что бедность бывает для тебя препятствием участвовать в этом прекрасном собрании; но — это неосновательный предлог. Неделя имеет семь дней; эти семь дней Бог разделил с нами, так что Себе не взял больше, и нам не дал меньше, и даже не разделил их поровну, не взял Себе трех и не дал нам трех, но тебе отделил шесть дней, а для Себя оставил один. Ты же и в этот весь день не хочешь воздержаться от дел житейских, но как поступают святотатцы, так и ты осмеливаешься поступать с этим днем, похищая и употребляя его на житейские заботы, тогда как он освящен и назначен для слушания поучений. Но что говорить о целом дне? Как поступила вдовица с милостынею, так поступай и ты с временем этого дня: как она положила две лепты и приобрела великое благоволение от Бога, так и ты удели Богу два часа, и внесешь в дом свой приобретение бесчисленных дней. А если не захочешь, то смотри, чтобы ты, не желая воздержаться от земных приобретений в течение малой части дня, не лишился трудов целых годов. Бог умеет, когда пренебрегают Им, уничтожать и собранные богатства, как Он угрожал и иудеям, когда они не радели о храме: что принесете домой, по Я развею... говорит Господь (Агг. 1,9). Если ты приходишь к нам один раз или дважды в год, то скажи мне, чему необходимому мы можем научить тебя — о душе, о теле, о бессмертии, о Царстве Небесном, о наказании, о геенне, о долготерпении Божием, о прощении, о покаянии, о крещении, об отпущении грехов, о тварях небесных и земных, о природе человеческой, об ангелах, о коварстве бесов, о кознях диавола, о поведении, о догматах, о правой вере, о нечестивых ересях? Это и гораздо больше этого должно знать христианину и о всем этом давать ответ спрашивающему вас. А вы не можете узнать и малейшей части этого, собираясь сюда однажды в год, и притом мимоходом и по обычаю праздника, а не по благочестивому душевному расположению. Имея научиться не маловажному искусству, а важнейшей из всех наук, как угодить Богу и получить небесные блага, вы думаете, что можно сделать это мимоходом? Не безумно ли это? А что эта наука требует великого внимания, послушай, что говорит Христос: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29); также пророк: придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас (Пс. 33, 12); и еще: остановитесь и познайте, что Я—Бог (Пс. 45, 11). Итак, много нужно упражняться тому, кто хочет усвоить себе это любомудрие.

раскрыл теперь свою совесть, то нашел бы внутри себя великое спокойствие; ни гнев не волнует, ни похоть не воспламеняется, ни зависть не иссушает, ни гордость не надмевает, ни тщеславие не снедает, но все эти звери укрощены, так как слушание Божественных Писаний, как бы некоторое Божественное оглашение, проникает чрез слух в душу каждого и усыпляет эти безумные страсти. Как же не жалеть о тех, которые, имея возможность приобретать такое любомудрие, не часто обращаются и приходят к общей матери всех — Церкви? Какое мог бы ты указать мне занятие необходимее этого? Какое собрание полезнее? И что препятствует приходить сюда? Ты, конечно, скажешь мне, что бедность бывает для тебя препятствием участвовать в этом прекрасном собрании; но — это неосновательный предлог. Неделя имеет семь дней; эти семь дней Бог разделил с нами, так что Себе не взял больше, и нам не дал меньше, и даже не разделил их поровну, не взял Себе трех и не дал нам трех, но тебе отделил шесть дней, а для Себя оставил один. Ты же и в этот весь день не хочешь воздержаться от дел житейских, но как поступают святотатцы, так и ты осмеливаешься поступать с этим днем, похищая и употребляя его на житейские заботы, тогда как он освящен и назначен для слушания поучений. Но что говорить о целом дне? Как поступила вдовица с милостынею, так поступай и ты с временем этого дня: как она положила две лепты и приобрела великое благоволение от Бога, так и ты удели Богу два часа, и внесешь в дом свой приобретение бесчисленных дней. А если не захочешь, то смотри, чтобы ты, не желая воздержаться от земных приобретений в течение малой части дня, не лишился трудов целых годов. Бог умеет, когда пренебрегают Им, уничтожать и собранные богатства, как Он угрожал и иудеям, когда они не радели о храме: что принесете домой, по Я развею... говорит Господь (Агг. 1,9). Если ты приходишь к нам один раз или дважды в год, то скажи мне, чему необходимому мы можем научить тебя — о душе, о теле, о бессмертии, о Царстве Небесном, о наказании, о геенне, о долготерпении Божием, о прощении, о покаянии, о крещении, об отпущении грехов, о тварях небесных и земных, о природе человеческой, об ангелах, о коварстве бесов, о кознях диавола, о поведении, о догматах, о правой вере, о нечестивых ересях? Это и гораздо больше этого должно знать христианину и о всем этом давать ответ спрашивающему вас. А вы не можете узнать и малейшей части этого, собираясь сюда однажды в год, и притом мимоходом и по обычаю праздника, а не по благочестивому душевному расположению. Имея научиться не маловажному искусству, а важнейшей из всех наук, как угодить Богу и получить небесные блага, вы думаете, что можно сделать это мимоходом? Не безумно ли это? А что эта наука требует великого внимания, послушай, что говорит Христос: научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем (Мф. 11, 29); также пророк: придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас (Пс. 33, 12); и еще: остановитесь и познайте, что Я—Бог (Пс. 45, 11). Итак, много нужно упражняться тому, кто хочет усвоить себе это любомудрие.

Казарьиной, которая хотела попросить Мельцера выстроить для неё очередной особняк. Мать Петрова-Водкина, Анна Пантелеевна, работала у Казарьиной в доме и показала архитектору рисунки своего талантливого сына. Мельцер был весьма поражён такой живописью и увёз Кузьму Сергеевича в Петербург, где дал хорошее художественное образование в классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова и в петербургском Центральном училище технического рисования Штиглица. Хвалынские купцы присылали ежемесячно 25 рублей в помощь Кузьме, но тот считал это «подачкой, за которую потом нужно будет благодарить». Свою карьеру Петров-Водкин начал с создания образа Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке на Петроградской стороне. Для того, чтобы перевести эскиз своей иконы в майолику, Кузьма Сергеевич направился в Лондон, где картину обработали на керамической фабрике Дультон. В 1897 году Петров-Водкин переехал в Москву, где поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у Валентина Александровича Серова. В 1900 году работал на керамическом заводе в селе Всехсвятском под Москвой. Окончил МУЖВЗ в 1905 году.[3] С 1905 по 1908 год занимался также в частных академиях Парижа. В этот период посетил Италию (1905) и Северную Африку (1907). В 1911 г. Петров-Водкин стал членом объединения «Мир искусства».

Казарьиной, которая хотела попросить Мельцера выстроить для неё очередной особняк. Мать Петрова-Водкина, Анна Пантелеевна, работала у Казарьиной в доме и показала архитектору рисунки своего талантливого сына. Мельцер был весьма поражён такой живописью и увёз Кузьму Сергеевича в Петербург, где дал хорошее художественное образование в классах живописи и рисования Ф. Е. Бурова и в петербургском Центральном училище технического рисования Штиглица. Хвалынские купцы присылали ежемесячно 25 рублей в помощь Кузьме, но тот считал это «подачкой, за которую потом нужно будет благодарить». Свою карьеру Петров-Водкин начал с создания образа Богоматери с Младенцем на стене церковной апсиды Ортопедического института доктора Вредена в Александровском парке на Петроградской стороне. Для того, чтобы перевести эскиз своей иконы в майолику, Кузьма Сергеевич направился в Лондон, где картину обработали на керамической фабрике Дультон. В 1897 году Петров-Водкин переехал в Москву, где поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у Валентина Александровича Серова. В 1900 году работал на керамическом заводе в селе Всехсвятском под Москвой. Окончил МУЖВЗ в 1905 году.[3] С 1905 по 1908 год занимался также в частных академиях Парижа. В этот период посетил Италию (1905) и Северную Африку (1907). В 1911 г. Петров-Водкин стал членом объединения «Мир искусства».

разковорах в церкви. А писал он вот что:

разковорах в церкви. А писал он вот что:

устанавливать «автономию» Пролеткульта внутри учреждений Наркомпроса и т.п.» (Ленин В. И.—Поли. собр. соч., т. 41, с. 337; см. также: Ленин В. И. Задачи Союзов молодежи.— Полн. собр. соч., т. 41, с. 298—318). Брюсов считал, что в развитии пролетарской культуры должны участвовать не только представители рабочего класса, но и представители сочувствующей пролетариату интеллигенции. В противоположность некоторым идеологам «Пролеткульта», но в полном согласии с Лениным, Брюсов признавал возможным успешный рост пролетарской культуры лишь при условии освоения революционным обществом всего накопленного человечеством культурного богатства.

устанавливать «автономию» Пролеткульта внутри учреждений Наркомпроса и т.п.» (Ленин В. И.—Поли. собр. соч., т. 41, с. 337; см. также: Ленин В. И. Задачи Союзов молодежи.— Полн. собр. соч., т. 41, с. 298—318). Брюсов считал, что в развитии пролетарской культуры должны участвовать не только представители рабочего класса, но и представители сочувствующей пролетариату интеллигенции. В противоположность некоторым идеологам «Пролеткульта», но в полном согласии с Лениным, Брюсов признавал возможным успешный рост пролетарской культуры лишь при условии освоения революционным обществом всего накопленного человечеством культурного богатства.