Архимандрит Антоний (в миру - Храповицкий Алексей Павлович), 1863—1936 - Богослов, духовный писатель, публицист, происходил из старинной новгородской дворянской семьи. Монашеский постриг принял, будучи студентом Петербургской Духовной Академии, а в 1885 г.. r год окончания Академии, был рукоположен в иеромонаха. В Холмской Духовной семинарии начал преподавательскую деятельность; затем преподавал в Петербургской Духовной Академии. Был ректором Петербургской семинарии, позже — Московской и Казанской Духовных Академий (в сане архимандрита, а с 1897 г. — епископа). В 1892 г. архимандрит Антоний посетил Толстого в хамовническом доме и беседовал с ним.

До конца жизни Антоний Храповицкий оставался убеждённым монархистом. При избрании Патриарха в 1917 г. архиепископ Антоний был одним из трех претендентов на патриарший престол. Патриарх Московский и всея России Тихон после своего возведения на патриаршество удостоил архиепископа Антония сана митрополита.

Полемике с Толстым посвящены работы: Беседы о Православном понимании жизни и его превосходстве над учением Л. Толстого. СПб., 1889; Две крайности: паписты и толстовцы // Богословский вестник. 1895. № 2—3; Нравственное содержание догмата о Святом Духе (Против Л. Толстого). Харьков, 1896; Возможна ли нравственная жизнь без христианской религии? (По поводу «Критики догматического богословия» Л. Н. Толстого) // Православный собеседник. 1897; Нравственное учение в сочинении Толстого «Царство Божие внутри вас» перед судом учения христианского. М., 1897.

Из Примечаний С.М. Романова к сборнику "Русские мыслители о Льве Толстом".

личного непонимания, на которое обречены русские общественные и политические деятели, стремящиеся организовать жизнь страны на гуманных, разумных и целесообразных основаниях». В этом произведении были критически рассмотрены — как заговор декабристов во многих его аспектах, русское самодержавие; последнее фактически было объявлено «демонической», «антихристовой» силой.

личного непонимания, на которое обречены русские общественные и политические деятели, стремящиеся организовать жизнь страны на гуманных, разумных и целесообразных основаниях». В этом произведении были критически рассмотрены — как заговор декабристов во многих его аспектах, русское самодержавие; последнее фактически было объявлено «демонической», «антихристовой» силой.

обсуждавшийся тогда в русской печати,— о необходимости создания в России Вольной академии в противовес казенной, императорской Академии наук. Эту идею отстаивали некоторые видные ученые, которых поддерживали и литераторы. Смысл таких выступлений сформулировал Василевский: «Настоящая подлинная Вольная академия нужна русской литературе!» В ходе обсуждения этого вопроса в периодической печати возник разговор о том, кого сейчас можно признать преемником недавно скончавшегося Л.Н. Толстого и кому по праву должно принадлежать легендарное «железное кольцо» Пушкина. Это «кольцо-талисман», подаренное великому поэту в 1823 году графиней Е.К. Воронцовой и воспетое им в ряде стихотворений («Храни меня, мой талисман...», 1825; «Талисман», 1827), после гибели Пушкина перешло к В.А. Жуковскому, а после смерти последнего хранилось у его сына, П.В. Жуковского, который в 1875 году передал кольцо И.С. Тургеневу. Когда Тургенев скончался (1883 г.), пушкинское кольцо осталось у Полины Виардо и затем в 1887 году было ею передано в дар Пушкинскому музею Александровского лицея в Царском Селе. Приняв участие в печатном обсуждении вопроса о создании Вольной академии, Куприн писал, что именно она должна будет выносить авторитетное решение о том, кто из современных русских писателей достоин носить кольцо Пушкина.

обсуждавшийся тогда в русской печати,— о необходимости создания в России Вольной академии в противовес казенной, императорской Академии наук. Эту идею отстаивали некоторые видные ученые, которых поддерживали и литераторы. Смысл таких выступлений сформулировал Василевский: «Настоящая подлинная Вольная академия нужна русской литературе!» В ходе обсуждения этого вопроса в периодической печати возник разговор о том, кого сейчас можно признать преемником недавно скончавшегося Л.Н. Толстого и кому по праву должно принадлежать легендарное «железное кольцо» Пушкина. Это «кольцо-талисман», подаренное великому поэту в 1823 году графиней Е.К. Воронцовой и воспетое им в ряде стихотворений («Храни меня, мой талисман...», 1825; «Талисман», 1827), после гибели Пушкина перешло к В.А. Жуковскому, а после смерти последнего хранилось у его сына, П.В. Жуковского, который в 1875 году передал кольцо И.С. Тургеневу. Когда Тургенев скончался (1883 г.), пушкинское кольцо осталось у Полины Виардо и затем в 1887 году было ею передано в дар Пушкинскому музею Александровского лицея в Царском Селе. Приняв участие в печатном обсуждении вопроса о создании Вольной академии, Куприн писал, что именно она должна будет выносить авторитетное решение о том, кто из современных русских писателей достоин носить кольцо Пушкина.

время любителям поэзии оставалось известным лишь понаслышке. После выхода в свет сборника «Изба и поле» (1928 год) следующая книга была выпущена только через пятьдесят лет. Но и советские издатели не жаловали поэта, и лишь в начале девяностых, когда его тоненький сборничек появился в серии «XX век: поэт и время», читатели получили возможность увидеть цикл стихотворений «Разруха» и полный текст поэмы «Погорельщина», за которые, собственно, поэт и поплатился жизнью.

время любителям поэзии оставалось известным лишь понаслышке. После выхода в свет сборника «Изба и поле» (1928 год) следующая книга была выпущена только через пятьдесят лет. Но и советские издатели не жаловали поэта, и лишь в начале девяностых, когда его тоненький сборничек появился в серии «XX век: поэт и время», читатели получили возможность увидеть цикл стихотворений «Разруха» и полный текст поэмы «Погорельщина», за которые, собственно, поэт и поплатился жизнью.

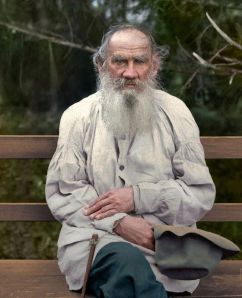

В начале ХХ века Толстой стоит на позициях духовного максимализма. Он считал, что нравственная истина не есть нечто отвлеченное, а существует для того, чтобы руководствоваться ею во всех повседневных проявлениях. Она нужна человеку, чтобы решить, «как относиться к обществу людей, среди которых живешь, как кормиться, как жениться, как воспитывать детей, как молиться, как учиться и многое другое» (т. 38, с. 136—137). Рассказ "

В начале ХХ века Толстой стоит на позициях духовного максимализма. Он считал, что нравственная истина не есть нечто отвлеченное, а существует для того, чтобы руководствоваться ею во всех повседневных проявлениях. Она нужна человеку, чтобы решить, «как относиться к обществу людей, среди которых живешь, как кормиться, как жениться, как воспитывать детей, как молиться, как учиться и многое другое» (т. 38, с. 136—137). Рассказ "